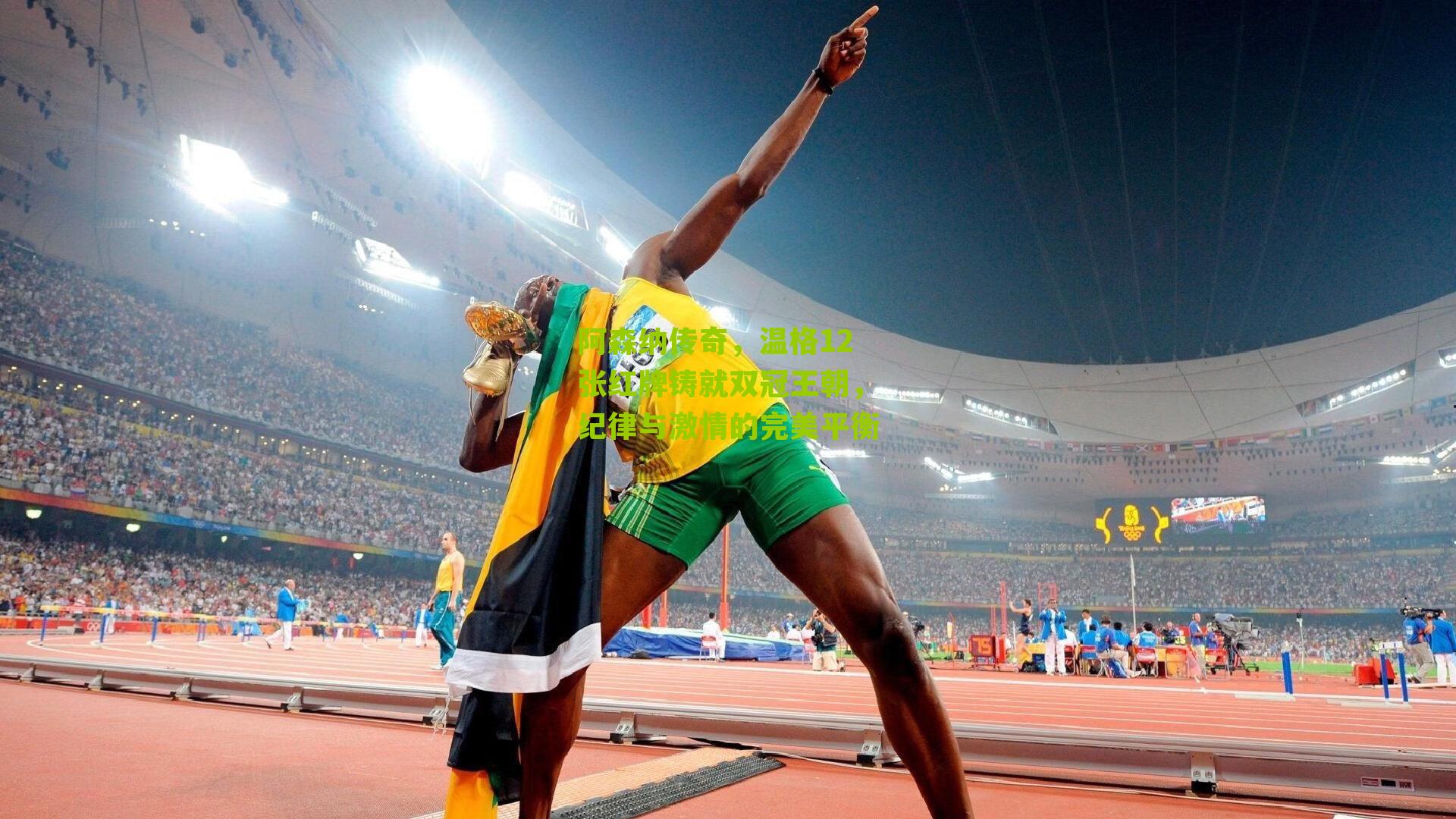

在足球世界里,纪律常被视为成功的基石——球员保持冷静,避免红牌罚下,似乎能确保球队稳定,近年来,一些球员因“百场0红牌”的纪录被媒体追捧,仿佛这代表了职业精神的巅峰,但历史总爱开玩笑,它提醒我们,足球的魅力远非数字能概括,回望1997-1998赛季的阿森纳,主教练温格麾下的球队竟在英超和足总杯双线作战中,累积了惊人的12张红牌,却最终捧起双冠奖杯,这段史话不仅颠覆了现代足球的“纪律神话”,更揭示了成功背后的深层逻辑:激情与风险的平衡,远比表面的完美更有力量。

温格于1996年接手阿森纳时,球队正处在转型期,这位法国教头以“教授”之称闻名,强调技术流和科学训练,试图改变英式足球的粗犷传统,1997-1998赛季的征程却出人意料地充满火药味,球队在38场英超联赛中,球员共领到12张红牌,平均每3场比赛就有一人染红离场,这在当时创下了英超纪录,甚至引来媒体批评,称阿森纳“野蛮”“失控”,但讽刺的是,这支球队却以78分夺得英超冠军,并在足总杯决赛中2-0击败纽卡斯尔联,完成双冠伟业,红牌没有成为绊脚石,反而像一剂猛药,激发了球队的韧性。

为什么红牌频发却未导致崩盘?温格的战术哲学核心是“可控的激情”,他并不鼓励恶意犯规,但允许球员在高压比赛中展现侵略性,那个赛季,红牌多集中在关键对决中,如对阵曼联或利物浦的硬仗,球员如托尼·亚当斯、马丁·基翁和帕特里克·维埃拉,都是硬汉代表,他们的红牌往往源于关键时刻的拼抢——不是愚蠢的冲动,而是战略性的施压,维埃拉在中场的拦截虽偶尔过火,却有效打断了对手节奏,温格赛后常辩护道:“红牌是比赛的一部分,重要的是球员是否在为团队而战。”这种态度塑造了一种文化:错误可以被原谅,只要它源自求胜心,相比之下,“百场0红牌”的纪录虽显优雅,却可能折射出回避风险的保守心态,在生死战中反而缺乏破釜沉舟的勇气。

温格的球队结构展现了惊人的适应性,红牌导致减员后,阿森纳并非一味死守,而是通过战术微调弥补劣势,温格擅长轮换和临场指挥,例如在少一人时,他会让丹尼斯·博格坎普回撤组织,维持进攻威胁,数据显示,那个赛季阿森纳在红牌后的比赛中,胜率超过50%,证明球队有“逆风翻盘”的基因,这背后是温格建立的团队精神:红牌不是个人污点,而是集体承担的机会,亚当斯作为队长,总在赛后团结更衣室,避免士气低落,这种凝聚力,让红牌从危机转化为凝聚剂,反观现代足球,过度强调“零红牌”可能制造恐惧文化,球员畏首畏尾,失去血性,温格的例子说明,成功需要一点“混乱”——正如哲学家尼采所言:“杀不死我的,使我更强。”

1997-1998赛季的双冠,是英超史上一个转折点,阿森纳打破了曼联的垄断,证明技术与硬度可并存,红牌事件成了媒体焦点,但温格巧妙地将舆论压力转化为动力,他公开表示:“如果我们因红牌丢冠,我会负责;但如果我们赢了,这就是我们的方式。”这种自信感染了全队,使红牌不再是包袱,而是身份象征,阿森纳的“后防五老”虽年迈,却以经验化解危机,而年轻球员如维埃拉则从红牌中学习成长,球队以仅失33球的防守纪录夺冠,红牌没有削弱防线,反而强化了整体韧性,这段历史提醒我们,足球是人性游戏——完美主义可能扼杀创造力,而适度的“不完美”却能催生传奇。

快进到2025年,足球世界已高度数据化,AI分析、VAR技术让纪律更受重视,“百场0红牌”被俱乐部视为卖点,但温格的史话依然共鸣:在追求效率的时代,我们是否遗忘了激情的重要性?阿森纳的那个赛季证明,红牌不是失败借口,而是团队精神的试金石,现代教练如克洛普或西蒙尼,也继承了这种“平衡艺术”——他们的球队常有红牌,却屡创佳绩,因为足球的本质是冲突与解决,而非规避风险。

温格的双冠王朝,留给后世的不仅是奖杯,更是一种哲学:真正的强大,源于接纳不完美,12张红牌不是勋章,也不是污点,而是一面镜子,映照出足球的复杂人性,在2025年的今天,当我们热议“零红牌”纪录时,不妨重温这段史话——它提醒我们,奇迹往往诞生于混乱与纪律的边界,正如温格晚年反思:“足球不是数学,它是艺术,有时,最美的画作需要一抹刺眼的红色。”